南開諾布仁波切開示分享—直指以及心智建構是如何崩塌的

蔣秋多傑給我一個關於大圓滿真正的講解,並非以一種心智頭腦的方式,而是一種簡單放鬆,愉快非正式的談話方式。

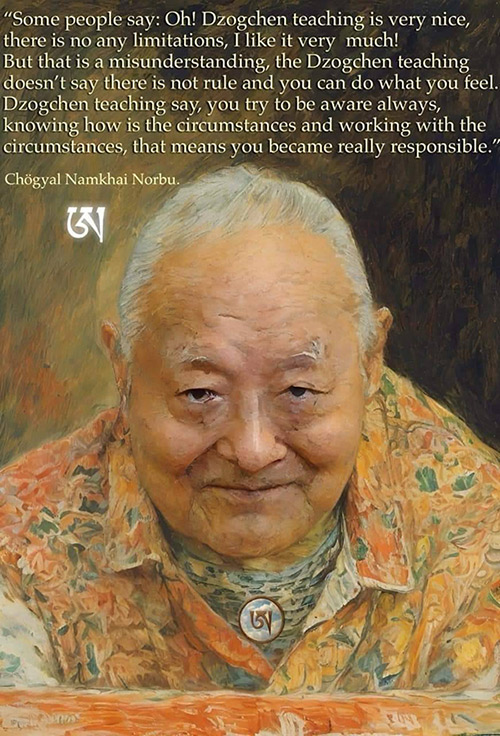

圖:南開諾布仁波切畫像

那時,我確信通過複雜的灌頂儀軌來獲得教法傳承至關重要。於是,我開始請求蔣秋多傑給予我專門的灌頂。

我每天都做這個請求,但是他一再拒絕。「這有什麼意義呢?」他說。「你已經從其他上師那裡得到過許多的灌頂,再說,灌頂在大圓滿教法中並非重點。」但儘管他這麼說,我仍然對其他上師給我的灌頂儀軌念念不忘。我對於他的回答並不滿意,並且希望他能像其他上師那樣做:比如說戴上一頂特殊的帽子,準備一個壇城,也許還要倒一點點水在我的頭上。這就是我真心實意想要得到的東西,但是他一再地拒絕給我灌頂。

我堅持了很久,他終於同意了。並且承諾大約兩個月之後,在蓮師日那天,也就是藏曆初十,他就會給我這個我想要的灌頂:普賢王如來和中陰靜忿百尊。其實,這些灌頂並不難;實際上,一位經驗豐富的上師能夠很快地做完。但是蔣秋多傑並沒有接受過正規指導,並不是很習慣給予灌頂。

當期盼已久的那一天終於到來的時候,灌頂從早上九點一直持續到午夜時分。首先,為了開始灌頂,我的上師必須透過自灌頂儀軌來做好準備。這花了他一整個早上到中午的時間。然後他才開始給我灌頂,但一開始,他看不懂經文,來後我才意識到他不知道如何進行所有既定的儀軌。

於是,他找了一位弟子來協助,而這位弟子不僅是老師,本身也是擅長修持儀軌的專家。因此,這位助手準備了整個壇城和必要的儀軌法物,然後他開始讀誦法本,來告訴我的上師他應該怎樣做。每當蔣秋多傑要演示某些手印的時候,我們就要停下來,以便他能夠先學會怎樣打手印。

這個儀軌也包含了一篇關於所有傳承上師的長祈請文,我的上師必須一邊搖鈴打鼓一邊唱誦。一個經常習慣於儀軌修持的人可以很快完成,但是蔣秋多傑並不是這樣的人,於是整個情況就變得很奇怪,就像一場鬧劇。

首先,他需要一位助手幫助他理解法本文字上的註解。「啊!」他說,「這裡說我要搖鈴!」然後他拿起鈴,一口氣大約搖了五分鐘,除了不斷搖鈴之外什麼也沒做。然後他讀到要搖法鼓的地方,於是他又用了另外五分鐘來搖鼓。然後他突然說:「哦,現在我知道了!我要同時搖鈴和搖鼓!」然後他就照做。但是到了這個時候他又忘記了要唱什麼,然後,他在他的弟子的幫助下從頭開始唸誦了整段法本。

蔣秋多傑並沒有在文字的知識含義上接受過什麼教育;他是一位透過修行而顯現出智慧明性的修行者,這就是他成為上師的方式。灌頂持續了整個上午和大部分晚上的時間,而他不只一次搞混了。灌頂結束時,我幾乎驚呆了,畢竟,我非常清楚應該如何進行灌頂,而這個顯然不是那種方式。

但是現在幾乎快要到午夜了,我們都餓了。我們念了簡短薈供做了供養,然後就吃了起來。最後,我的上師為我講了一個關於灌頂和傳承真正的重要開示。我這才明白,儘管我已經接受過各種正式的灌頂,但卻從未領悟它們的真諦。

在沒有中斷的三、四個小時中,蔣秋多傑給我一個關於大圓滿真正的講解,並非以一種心智頭腦的方式,而是一種簡單放鬆,愉快非正式的談話方式。

圖:蔣秋多傑尊者

儘管我以前曾經接受過許多的教法,但這是第一次,上師試圖以一種直接的方式讓我領悟一些東西。他所說的內容,說話的方式,就如同一部大圓滿密續一般。他是自然而然地說出來的,沒有中斷,而且是大聲宣說。即使是一位非常博學的學者也不一定能夠這樣宣講。他的語言是自明性中宣流而出,而非只是來自心智頭腦的理解。

於是我明白,那些曾經對我而言,如此重要的心智學習都是次要的。我也明白了傳承的重點並不在於儀式或者灌頂或者口頭講解。我的心智建築在那一天完全坍塌了。直到這個之前,我都被封閉在我在佛學院裡所學習到的所有概念的牢籠之中。

在大圓滿裡,傳承對於直指引導是不可或缺的,而我在那天從蔣秋多傑那裡所獲得的直指,以及通過我跟他在一起的時間裡所繼續獲得的(引導),正是在我們這個劫數當中,自第一位大圓滿上師以來,師徒之間傳承大圓滿教法的獨特方式。實際上,噶饒多傑是從他的境相當中,直接從報身層面獲得這個傳承的。

法王南開諾布